Las ciudades como espejo de la macro y microeconomía.

El debate sobre las políticas urbanas refleja un antagonismo similar al que se observa en la economía. Por un lado, las políticas macroeconómicas, enfocadas en la estabilidad financiera, el acceso a créditos y la atracción de inversiones extranjeras, potencian el desarrollo de infraestructuras como edificios, rascacielos, centros comerciales y servicios privados de capitales excedentes que navegan por el mundo. Y por otro lado la micro economía, reflejada urbanísticamente en la inversión para el ciudadano común, en transporte público, en movilidad alternativa, en plazas y parques equipados, en veredas, en patrimonio e identidad, en ofertas culturales y deportivas.

El urbanismo en la actualidad es un fenómeno marcado por la dicotomía, donde lo positivo y lo negativo, la integración y la exclusión, la cohesión social y la segregación, el desarrollo sostenible y las prácticas insostenibles, la democratización y la crisis de gobernabilidad coexisten en un constante conflicto. Estas dualidades revelan las complejidades de la justicia urbana de nuestra época, donde las dinámicas fragmentadoras y segregadoras de las ciudades contrastan con los intentos de revalorizar los espacios urbanos.

El conflicto social, que anteriormente se desarrollaba dentro del Estado-nación y en el ámbito laboral, se ha trasladado ahora a los territorios locales, intersectando lo global con lo local. Las ciudades han adaptado sus estructuras a la globalización, buscando competitividad y atracción de flujos económicos. Sin embargo, este proceso también ha traído consigo la resistencia frente a los efectos negativos de la globalización, como la marginación de poblaciones sacrificadas por la competitividad global y la pérdida de identidad territorial.

Estas comunidades, a menudo excluidas de los beneficios directos del crecimiento macroeconómico, dependen de políticas microeconómicas que prioricen la creación y mantenimiento de espacios públicos, veredas dignas, parques, y espacios culturales que refuercen su identidad. Este contraste entre lo macro y lo micro en las políticas urbanas subraya la dualidad y el conflicto inherente en la gestión de las ciudades modernas, donde el desarrollo económico debe equilibrarse con la inclusión social y el respeto por el patrimonio urbano.

El urbanista, arquitecto y teórico español Manuel de Solà-Morales plantea una forma sencilla de comprender las ciudades a través de cuatro componentes fundamentales. Según su visión, las ciudades no son entes estáticos, sino espacios dinámicos en los que diferentes capas históricas, sociales, económicas y físicas, se superponen a lo largo del tiempo, configurando su identidad y evolución.

- Capa histórica: Los elementos patrimoniales, monumentos y trazados urbanos que sobreviven al tiempo.

- Capa funcional: Las infraestructuras y usos del suelo actuales, como redes de transporte, servicios y zonas habitacionales.

- Capa simbólica: Los significados culturales, sociales o identitarios que los habitantes otorgan a ciertos lugares.

- Capa natural: El entorno natural preexistente, como ríos, montañas o paisajes transformados por la urbanización.

Los países y territorios siguen atrapados en la lógica del rendimiento económico impuesto por el modelo capitalista, y sus ciudades son un reflejo evidente de esta dependencia. En ellas, la capa funcional adquiere una importancia desproporcionada, opacando las demás capas descritas por Solà-Morales. Esto se hace especialmente visible en ciudades latinoamericanas, donde el subdesarrollo sigue siendo una barrera difícil de superar. Son pocas las que han logrado restaurar su capa histórica y natural, elementos fundamentales para una identidad urbana equilibrada y sostenible.

Cabe mencionar, que el debate entre desarrollo y conservación surgió en los años 30, con propuestas como la ciudad jardín de Ebenezer Howard, basadas en el pensamiento anarquista del siglo XIX. Y la corriente iluminista, con su «racionalismo productivista» y documentos como La Carta de Atenas con Le Corbusier a la cabeza, estableciendo los famosos 4 ejes para el planeamiento urbano moderno, Habitar, Circular, Trabajar y Recrearse.

La pandemia de COVID-19 trajo consigo una revalorización del espacio público y al aire libre, veredas, calles, parques y plazas se convirtieron en escenarios esenciales para la vida cotidiana. La gente redescubrió el valor de compartir, de estar con amigos, familia y comunidad, de reconectar con la cultura y el entorno. Sin embargo, todo indica que esa lección fue efímera.

Con el tiempo, pareciera que volvimos a priorizar lo inmediato, olvidando la importancia de esos espacios que nos recuerdan que la verdadera riqueza está en nuestras relaciones y en el contexto que nos rodea.

Poco se habla de las fallas del mercado, situaciones en las cuales el mercado no logra asignar eficientemente los recursos y, por lo tanto, no produce resultados óptimos desde el punto de vista económico. Se llaman externalidades, bienes públicos, asimetría de información, poder de mercado, ineficiencia de la competencia, entre otras.

Cuando suceden externalidades negativas, por ejemplo, cuando se urbanizan zonas rurales desconectadas de los centros urbanos y de las infraestructuras, ocasionando congestiones excesivas de tráfico, contaminación de suelo y aire y mala calidad de vida. Si el gobierno no acompaña con redes de infraestructura, transporte público, movilidad intermodal o normativas, se producen fallas que perjudican enormemente el funcionamiento de la economía urbana.

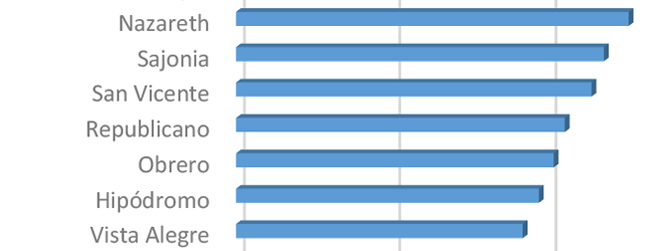

En mi ciudad Asunción y su Área Metropolitana, no haber controlado la expansión urbana, no solo ha generado altos costos de transporte, contaminación, infraestructura, sino también problemas de salud como, la alta tasa de obesidad, según el censo 2022 es de casi el 40% y el consumo de alcohol es del 77%, además los accidentes de tráfico representan la 5ta causa de muerte en el Paraguay.

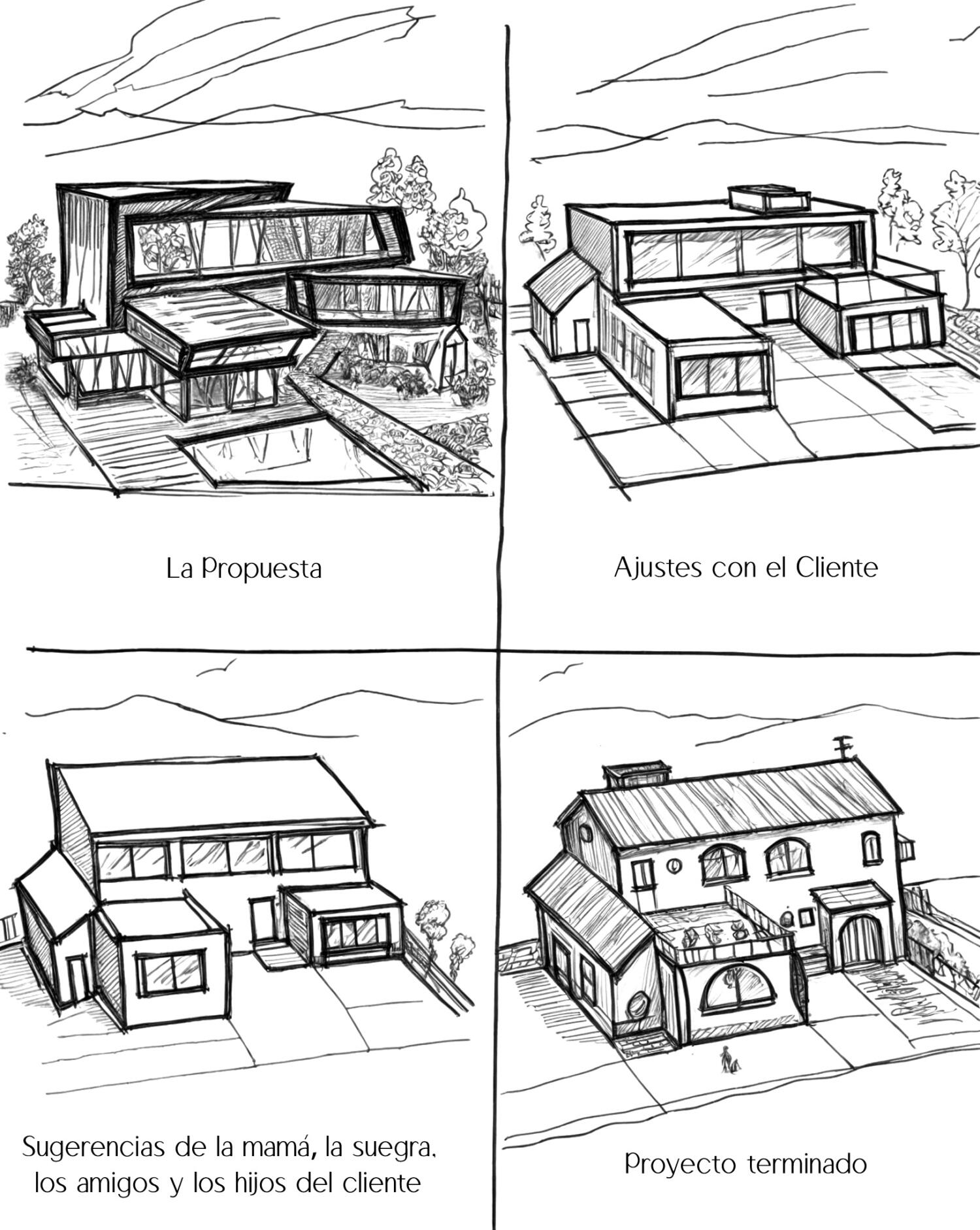

Las realidades urbanas actuales están cargadas de contradicciones, y tanto las dinámicas privadas como las públicas reflejan esta dualidad, generando discursos ambivalentes. Los analistas y planificadores reconocen estas contradicciones, pero a menudo se ven obligados a tomar partido por conveniencia o subordinación, lo que dificulta un camino objetivo y racional.

Arq. Nicolás Morales Saravia

Arquitecto y Docente FADA UNA

Magister en E.S.U.

Consultor en Construcción SOSTENIBLE (PYGBC)

Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (FUSAL)

Especializado en PATOLOGÍAS AR

Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.

@bioconsarquitectos