El recorte del 33% al MUVH ¿una oportunidad para repensar la vivienda social en Paraguay?

En Paraguay, el déficit habitacional no se mide solo en cantidad de viviendas, sino también en la calidad urbana de los barrios donde estas se levantan. Durante décadas, los programas estatales repitieron un mismo patrón, construir en la periferia, alejados de los centros urbanos, con un transporte público deficiente y mínimo, y sin servicios básicos cercanos. El resultado son asentamientos que aíslan más de lo que integran.

En este contexto, el Presupuesto General de la Nación 2026 recorta en 33 % los recursos del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que pasarán de G. 1,12 billones en 2025 a unos G. 745 mil millones en 2026. El ministro Juan Carlos Baruja asegura que, sumando programas del MUVH, Che Rogá Porá y del BNF, se podrán construir 100.000 viviendas en 5 años. Pero el desafío central no es la cantidad, sino la localización.

Promover soluciones habitacionales sin integración al tejido urbano, a los servicios básicos ni a la movilidad metropolitana sigue siendo un error. Aunque puedan representar una mejora inmediata frente a la precariedad extrema, en el largo plazo tienden a reproducir guetos desconectados que limitan la inclusión y no garantizan una verdadera calidad de vida.

Entonces la pregunta más urgente no es cuánto, sino ¿cómo y dónde?

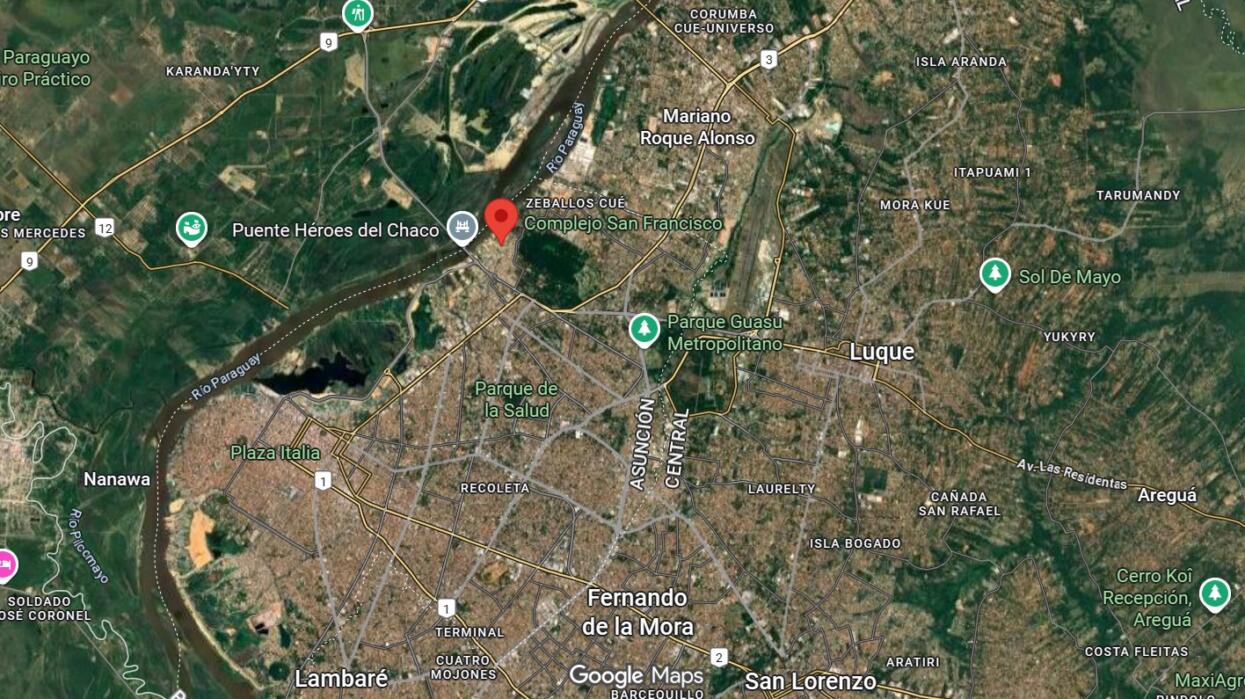

Conjunto de vivienda modelo MUVH

Estudios como Vivienda social y el Complejo Habitacional San Francisco (Cuevas, 2018), junto con testimonios de los propios vecinos, muestran cómo estos conjuntos han estado marcados por conflictos internos, episodios de violencia y estigmatización social.

El Complejo Habitacional San Francisco, construido en 2016 con 112 viviendas de 55 m² y 888 departamentos de 65 m² en Asunción, es un ejemplo paradigmático. Aun estando dentro de la capital y no en la periferia extrema como otros conjuntos, terminó marcado por enfrentamientos entre grupos de jóvenes y un fuerte estigma, que lo convirtió en sinónimo de marginalidad. Es la prueba de que el problema no es solo la distancia geográfica, sino la falta de integración urbana y social, un enfoque que entrega casas, pero no ciudad.

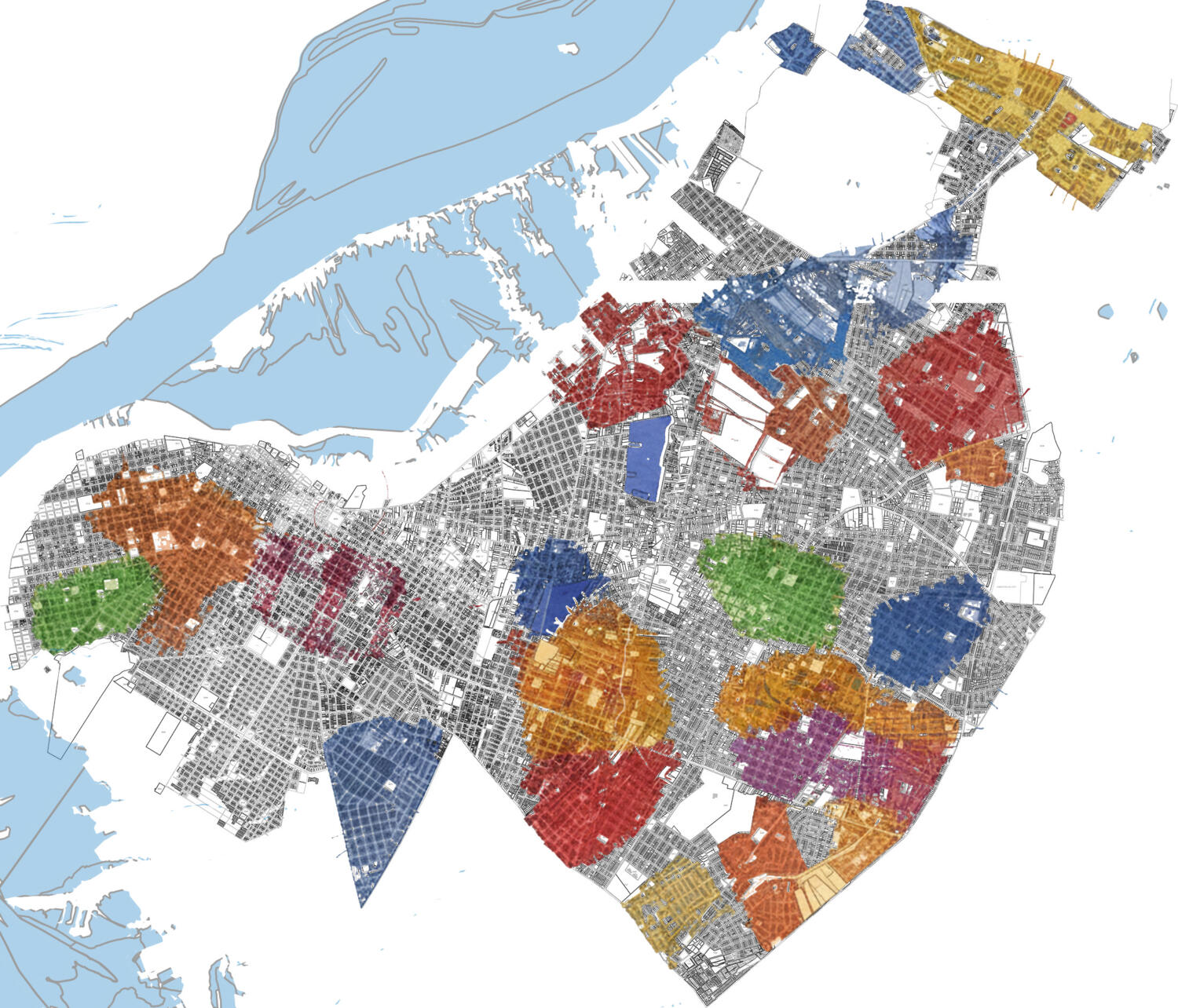

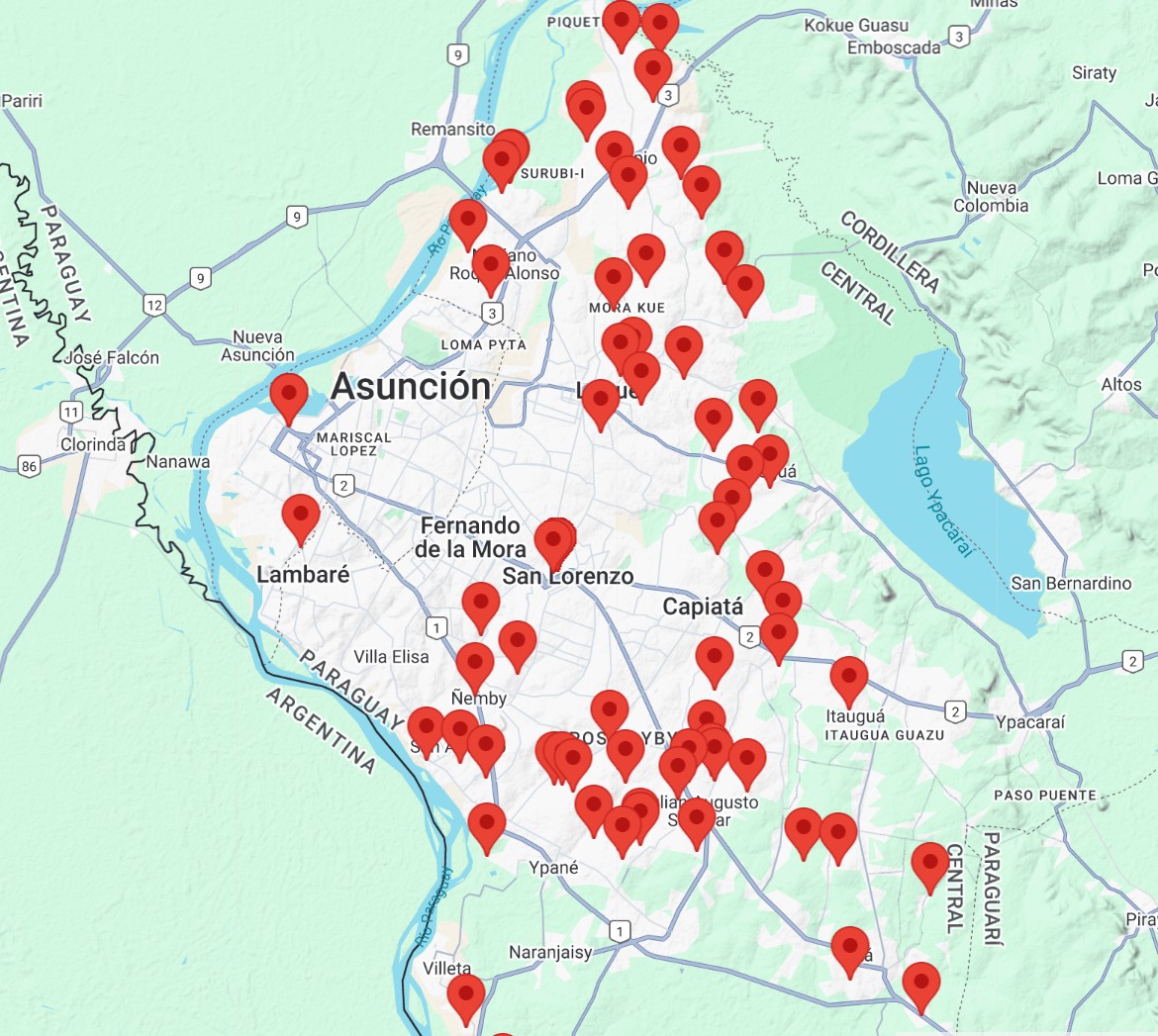

Ubicación de viviendas sociales extraído de https://mapa.muvh.gov.py

Esta lógica urbanística contradice lo que Henri Lefebvre llamó el «Derecho a la ciudad» no se trata solo de proveer un techo, sino de garantizar acceso pleno a la vida urbana, es decir, al trabajo, al transporte, a la educación, a la salud y a los espacios públicos

El costo oculto de la periferia.

Durante décadas, la política habitacional en Paraguay ha apostado por grandes asentamientos periféricos, levantados en tierras baratas y sin conexión con el tejido urbano consolidado. El resultado son barrios aislados, sin transporte público eficiente, sin servicios básicos adecuados, y con escasas oportunidades económicas en su entorno.

Sin buses confiables, sin sistema de transporte masivo, integrado, quienes habitan en la periferia quedan atrapados. Pueden pasar más de dos horas al día viajando hacia sus trabajos, gastando una parte significativa de sus ingresos en movilidad.

Investigaciones que lo confirman

Varias investigaciones académicas han documentado la problemática de los asentamientos formales e informales. En la Revista INVI (2019), M.I.Canese Estigarribia mostró cómo las comunidades de los asentamientos resisten a la exclusión creando redes sociales y formas de autogestión. Pero también dejó en evidencia que esa capacidad organizativa surge como respuesta a un déficit estructural, el Estado urbaniza sin integrar.

Como señala este estudio, en lugar de generar procesos de integración progresiva acceso a servicios, mejoramiento del espacio público, regularización de la tenencia y participación comunitaria, el Estado ha optado reiteradamente por trasladar familias hacia conjuntos periféricos, desconectados y monofuncionales.

Por su parte, José Antonio Galeano Monti (2017) en su ensayo Asentamientos Populares cuantificó la brecha entre los asentamientos del departamento Central y el resto del territorio, con mayores índices de pobreza extrema, menor acceso a agua potable y recolección de residuos, y graves déficits en salud. Sus datos confirman que los asentamientos mal planificados funcionan como territorios de exclusión, con indicadores socioeconómicos mucho peores que el promedio, consolidando la imagen de “guetos urbanos”.

A esto se suma el estigma social, la repetición del mismo arquetipo de vivienda, casas idénticas alineadas en bloques refuerza la percepción de “barrios pobres”.

La influyente socióloga, economista y teórica urbana Saskia Sassen (1991) afirma que la exclusión urbana no es solo económica, también es simbólica. En Paraguay, el propio diseño arquitectónico y urbanístico de la vivienda social refuerza esa exclusión.

Un contraste relevante es la propuesta de Alejandro Aravena en Chile, con su modelo de media vivienda (incremental y adaptable). Allí, el Estado entrega un módulo básico de calidad, que luego las familias amplían con autoconstrucción asistida. Esta estrategia permitió mayor integración social y reconocimiento internacional al demostrar que menos puede ser más, siempre que exista un diseño inteligente.

Casa social incremental modelo chileno.

De manera similar, la experiencia uruguaya de vivienda en cooperativas de ayuda mutua ofrece otro referente valioso. En Montevideo, complejos como el Bulevar o los edificios cooperativos de Barrio Sur muestran cómo la organización colectiva, el financiamiento solidario y la autogestión permiten acceder a vivienda digna en áreas centrales de la ciudad, sin expulsar a las familias hacia la periferia. A diferencia del modelo de conjuntos periféricos, aquí la vivienda social se inserta en el tejido urbano consolidado y se entiende como parte de la ciudad, no como un gueto aislado.

Complejo Boulevard vivienda social colectiva Montevideo.

Menos presupuesto significa soluciones más inteligentes.

El recorte presupuestario podría ser leído como un golpe fatal, pero también puede verse como una oportunidad para repensar el modelo.

El MUVH anunció en 2025 la recuperación de edificios abandonados en el centro de Asunción para convertirlos en viviendas de alquiler o venta, y también estudia un plan piloto de subsidios para familias que quieran mudarse allí. Incluso se plantea bajar impuestos inmobiliarios y dar un subsidio en la zona para hacerla más atractiva, aunque estas medidas todavía son incipientes, marcan un camino distinto, aprovechar lo que ya existe en vez de seguir extendiendo la ciudad hacia la periferia. Recuperar inmuebles vacíos y darles un nuevo uso social puede significar vivienda más accesible e integrada para familias que hoy quedan relegadas, sobre todo de madres solteras.

Edificios antiguos Centro Histórico de Asunción CHA.

Ejemplo de rehabilitación de Casona Antigua realizado con Chat GPT

El ejemplo chileno de Alejandro Aravena, con su modelo de viviendas incrementales, mostró que con diseño inteligente se puede hacer más con menos. Paraguay no necesita copiar recetas, pero sí aprender de los errores locales y los aciertos regionales.

El recorte del 33% al MUVH deja en evidencia que la vivienda social seguirá postergada frente a otras prioridades estatales. Sin embargo, hoy más que nunca, Paraguay necesita políticas habitacionales que articulen vivienda con transporte, empleo, espacio público y acceso a lo colectivo. Con menos recursos, el desafío es mayor, invertir en integración y no en periferia.

Ejemplos de intervenciones rehabilitaciones ampliaciones y reformas:

Referencias:

Estigarribia, M. I. C. (2019). Urbanización popular en la ciudad de Asunción, Paraguay. Revista INVI, 34(95), 9-37. https://doi.org/10.4067/S0718-83582019000100009

Galeano Monti, J. A. (2017). Asentamientos Populares. Servilibro.

Harvey, D. (1973). Justicia social y la ciudad [Social justice and the city]. Johns Hopkins University Press.

Jacobs, J. (1961). Muerte y vida de las grandes ciudades [The death and life of great American cities]. Random House.

Lefebvre, H. (1968). El derecho a la ciudad [Le droit à la ville]. Anthropos.

Salingaros, N. A. (2005). Principios de la estructura urbana [Principles of urban structure]. Techne Press.

Sassen, S. (1991). La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio [The global city: New York, London, Tokyo]. Princeton University Press.

Aravena, A. (2016). Elemental: Manual de vivienda incremental y diseño participativo. Hatje Cantz.

Cuevas, M. (2018). Vivienda social y el Complejo Habitacional San Francisco [Tesis de grado, Universidad Nacional de Asunción].

Arq. Nicolás Morales Saravia

Arquitecto y Docente FADA UNA

Magister en E.S.U.

Consultor en Construcción SOSTENIBLE (PYGBC)

Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (FUSAL)

Especializado en PATOLOGÍAS AR

Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.

@bioconsarquitectos