El precio de la vivienda y el declive natal, señales de una nueva crisis urbana.

En las últimas décadas, el acceso a la vivienda se ha transformado en uno de los mayores desafíos de las economías capitalistas avanzadas y emergentes. El aumento exponencial de los precios del suelo, la financiarización del mercado inmobiliario y la concentración de la propiedad han desplazado el sentido social de la vivienda como derecho, convirtiéndola en un activo especulativo (Aalbers, 2020). Este fenómeno no solo genera desigualdad económica, sino que afecta directamente a la estructura demográfica y cultural de las sociedades contemporáneas.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna en etapas tempranas de la vida adulta se asocia hoy a una caída sostenida de la natalidad, el retraso en la formación de familias y un aumento de la soledad urbana. En términos estructurales, el capitalismo neoliberal al priorizar la rentabilidad del suelo sobre su función social, está minando las condiciones de su propia reproducción, ya que la familia y la natalidad constituyen pilares fundamentales del sostenimiento de la economía y del orden social.

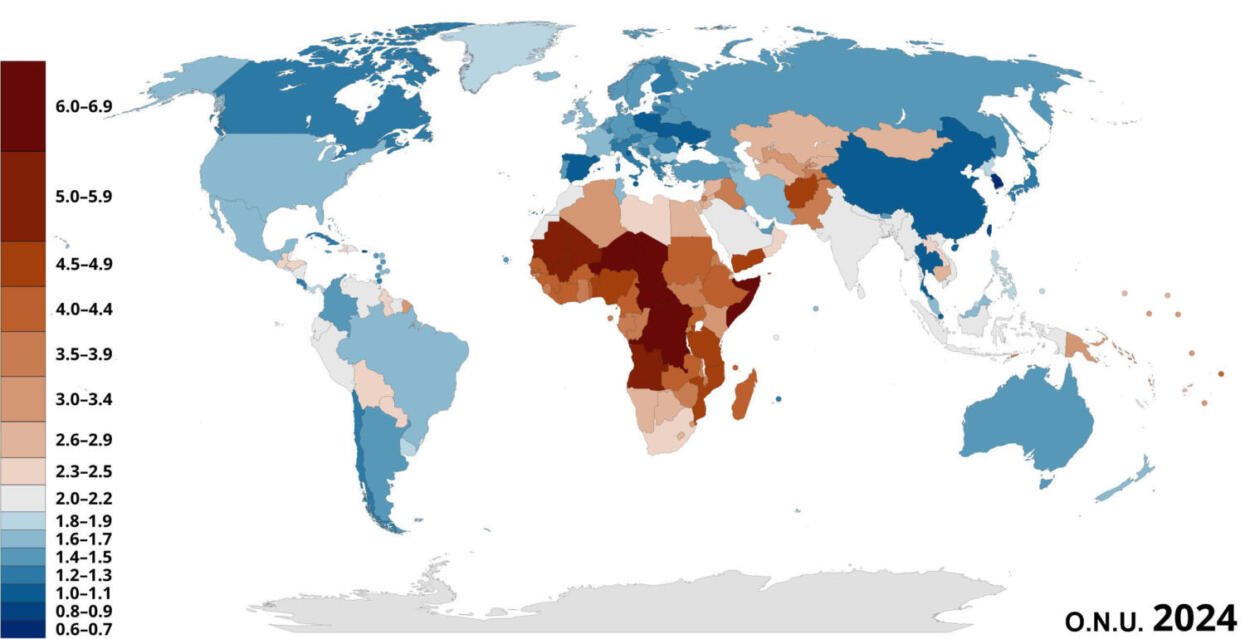

En 2024, según la ONU el 73/74% de la población mundial vivía en países donde las tasas de natalidad estaban por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer (véase en el mapa). América Latina experimentó una caída del 68,4 % en su tasa de fecundidad entre 1950 y 2024, los países con menor natalidad: Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba (1,5 hijos por mujer).

Fuente: un.org

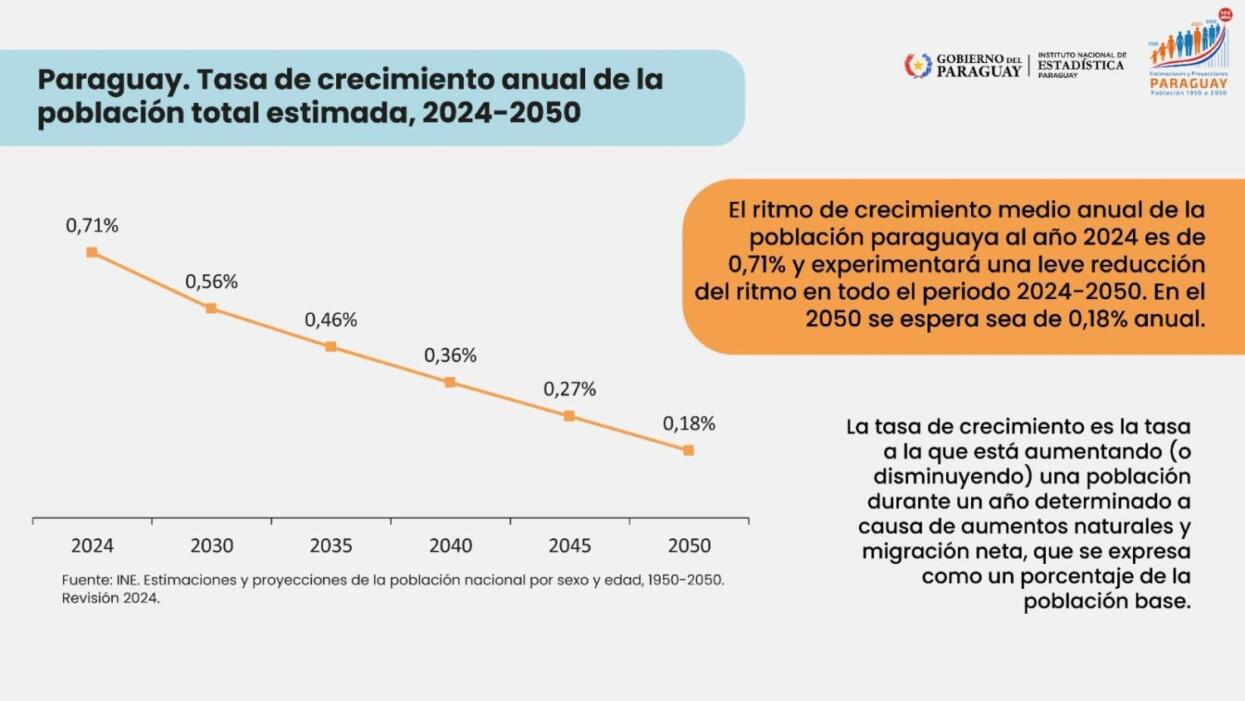

Esta tendencia también se observa en Paraguay, sobretodo en Asunción, los datos censales recientes mostraron que entre 2002 y 2022 la población disminuyó un 10 %, mientras que el número de hogares aumentó un 14 % y las viviendas un 13 %. El tamaño medio del hogar cayó de 4,2 a 3,2 personas, y alrededor del 15 % de las viviendas permanecen vacías. El déficit habitacional en Paraguay se estima en 200 mil viviendas (11,4 %) (INE, 2022), y según el MUVH 800.000 hogares necesitan mejoras urgentes (45,7 %).

La vivienda interactúa con las decisiones sobre fertilidad de múltiples maneras, si es de propiedad o alquiler, si la ubicación de la vivienda facilita el acceso a escuelas, plazas y servicios; en ese sentido las decisiones de compra de vivienda configuran el futuro de una familia con o sin hijos.

Estas investigaciones documentan la relación entre el precio de la vivienda, el costo de las hipotecas y la tasa de natalidad (Cumming y Dettling, 2024; Dettling y Kearney, 2014; Lovenheim y Mumford, 2013). Los estudios indican que un mayor valor de la vivienda o condiciones más favorables de crédito hipotecario suelen asociarse con una mayor fertilidad entre los propietarios. En cambio, entre quienes alquilan, especialmente en contextos de altos precios de vivienda, la fertilidad tiende a verse restringida.

El aumento desproporcionado de los precios de la vivienda.

David Harvey (2003) conceptualizó el proceso mediante el cual el capital, ante la saturación de sus mercados tradicionales, busca nuevos territorios para la acumulación, incluso dentro de la vida cotidiana. La vivienda, en ese marco, deja de ser un bien de uso para convertirse en un bien de inversión.

El resultado es una economía urbana donde los flujos financieros globales influyen más que las necesidades locales, fondos de inversión, bancos y corporaciones adquieren viviendas no para habitarlas, sino para especular con su valor futuro (Rolnik, 2019). En este proceso, los salarios pierden capacidad de compra frente a un bien básico, generando una brecha creciente entre el trabajo y el acceso a la ciudad.

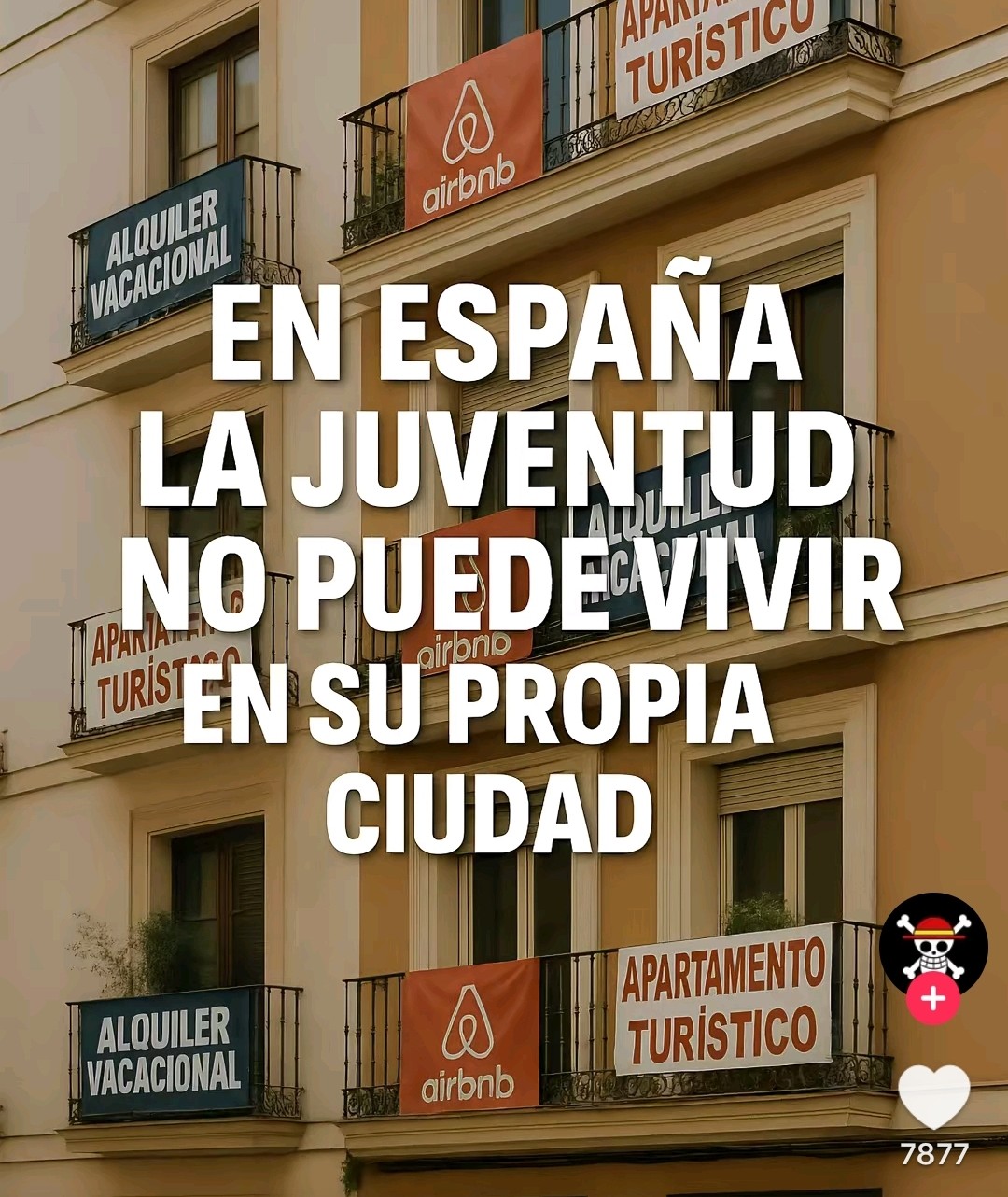

Las consecuencias no son meramente económicas, además de los desplazamientos hacia periferias, se produce gentrificación, precarización del alquiler y desarraigo cultural. Las nuevas generaciones año tras año quedan excluidas de la posibilidad de estabilizar su vida material, retrasando decisiones como la maternidad, la paternidad o la convivencia estable.

La vivienda no se rige por la oferta y demanda.

A diferencia de otros bienes del mercado, la vivienda no responde de manera al mecanismo clásico de oferta y demanda. No se trata de un producto reemplazable, como un zapato o un teléfono que se actualiza con una nueva versión. Las personas tienden a acumular viviendas, ya sea para obtener rentas o como resguardo frente a la devaluación constante de las monedas. Además, los compradores suelen ser inversores globales con excedentes de capital, lo que garantiza una demanda constante. Por ello, incluso cuando la oferta aumenta, los precios no necesariamente disminuyen, la especulación y la concentración de la propiedad tienden a mantener e incluso elevar el valor de los inmuebles, independientemente de la demanda efectiva.

Este fenómeno facilitado por políticas fiscales flexibles y una débil regulación estatal, convierte a la vivienda en un activo financiero antes que en un bien social, consolidando un modelo donde la escasez es deliberada y la vivienda permanece secuestrada de su función habitacional.

El retraso en la natalidad y el acceso a la vivienda.

Diversos estudios sociológicos y demográficos muestran una correlación directa entre el acceso a la vivienda y las tasas de natalidad. En Europa y Asia Oriental, los países con los precios más altos de vivienda presentan los mayores índices de natalidad negativa (Brauner-Otto, S. R. 2021).

La causa no es meramente cultural, sino material, formar una familia requiere estabilidad residencial y previsibilidad económica. Cuando el mercado convierte la vivienda en un lujo, la decisión de tener hijos se posterga o se abandona.

En América Latina, el acceso a la vivienda formal se vuelve imposible para las clases medias emergentes, mientras las periferias urbanas crecen de forma informal y precaria. El resultado es un doble bloqueo, por un lado, ciudadanos jóvenes que no pueden independizarse; por otro, familias populares que sobreviven en hábitats degradados sin servicios básicos. En ambos casos, la reproducción social se resiente.

Los hogares se fragmentan, proliferan los hogares unipersonales, las parejas sin hijos, o las familias extendidas forzadas a convivir por razones económicas. La falta de espacio y estabilidad refuerza el aislamiento emocional y el estrés social, las ciudades contemporáneas generan vínculos débiles y transitorios, donde la permanencia condición esencial de la vida familiar se vuelve casi imposible.

La paradoja del capitalismo neoliberal.

El capitalismo neoliberal necesita de consumidores y trabajadores, pero la desigualdad por acumulación degrada las condiciones de vida que hacen posible la reproducción social, socavando su propio futuro. La mercantilización de la vivienda genera rentas inmediatas, pero destruye las bases demográficas y culturales que sostienen la economía.

La caída de la natalidad, la soledad urbana y la disolución de la familia son síntomas de un sistema que, en lugar de fomentar comunidades estables y sostenibles, prioriza la rentabilidad inmediata del capital financiero. La paradoja, entonces, es que el neoliberalismo, al negarse a regular la vivienda y la propiedad, está creando las condiciones de su propio colapso social, un mundo sin hogares ni generaciones que lo sostengan.

La recuperación del derecho a la vivienda implica cuestionar las bases mismas del modelo económico actual. Las políticas públicas deben ir más allá de la oferta crediticia o los subsidios puntuales, se necesita una reforma estructural del suelo urbano, políticas de vivienda pública, cooperativas habitacionales y una fiscalización progresiva sobre la propiedad abandonada.

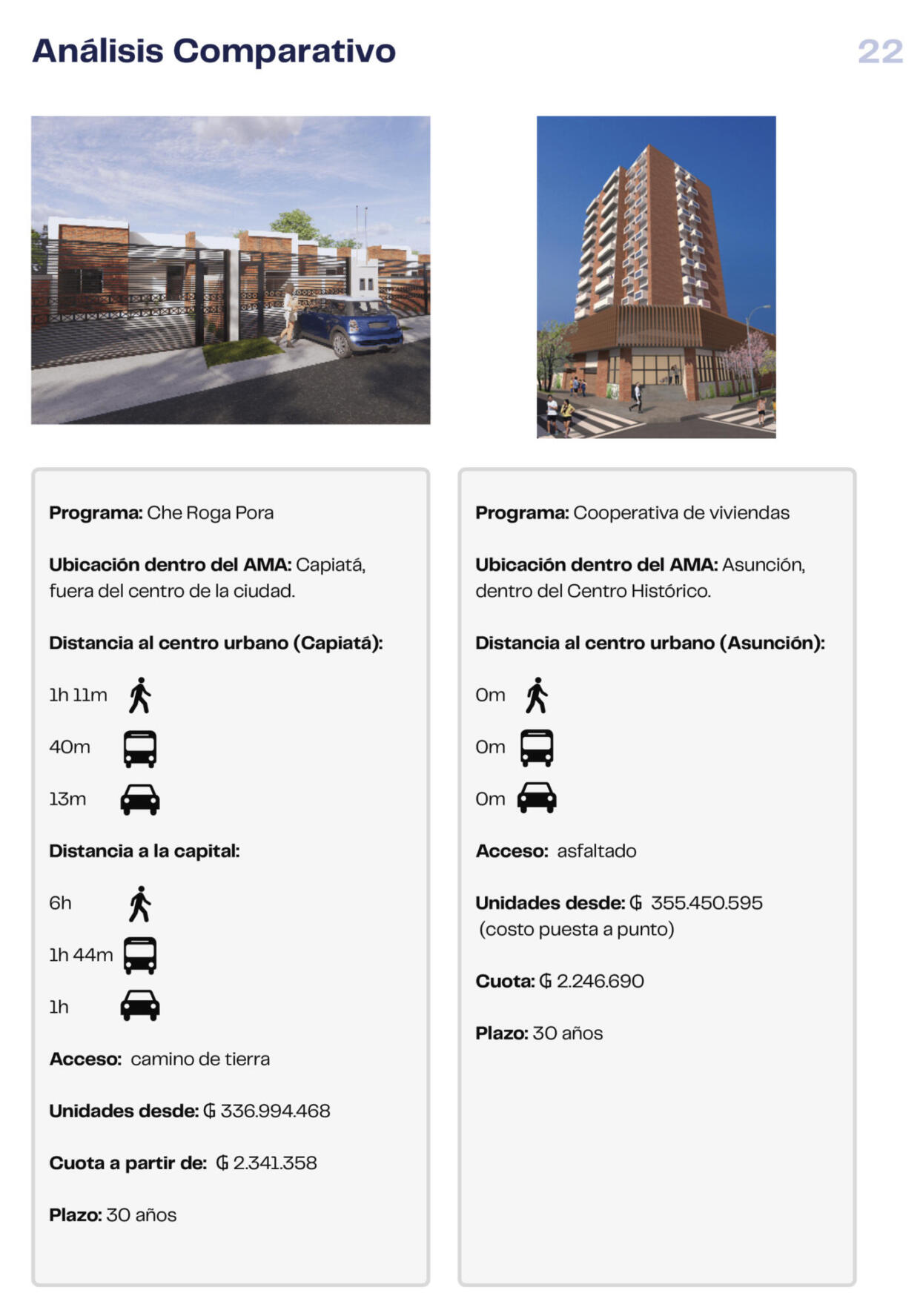

Caso Asunción (2002-2022), natalidad y vivienda.

El fenómeno descrito no es ajeno a Paraguay, en Asunción, los datos censales entre 2002 y 2022 revelan una dinámica paradójica, mientras la población disminuyó un 10 %, el número de hogares creció un 14 % y la cantidad de viviendas un 13 %. En promedio, los hogares pasaron de 4,2 a 3,2 personas, lo que refleja una tendencia hacia la fragmentación familiar y el incremento de hogares unipersonales. Sin embargo, cerca del 15 % de las viviendas permanecen vacías.

Los barrios que más aumentaron su población, como el Bañado Sur (+173 %) o Banco San Miguel (+194 %), son los de mayor precariedad habitacional y menor acceso a servicios básicos, mientras que los sectores consolidados, como Villa Morra (−31 %) o Barrio Jara (−40 %), perdieron población. Este desplazamiento muestra que el crecimiento urbano reciente responde menos a la necesidad social de vivienda que a la lógica de la renta y la especulación del suelo. (Granada, 2025)

Así, Asunción reproduce las mismas contradicciones observadas en los países donde la vivienda se ha convertido en activo financiero, una ciudad que construye sin habitar, que invierte sin poblar y que habita sin estabilidad.

- Población, −10 %

- Hogares, +14 %

- Viviendas, +13 %

- Hogares promedio, 4,2 → 3,2 personas

- Viviendas desocupadas, 15 % del total

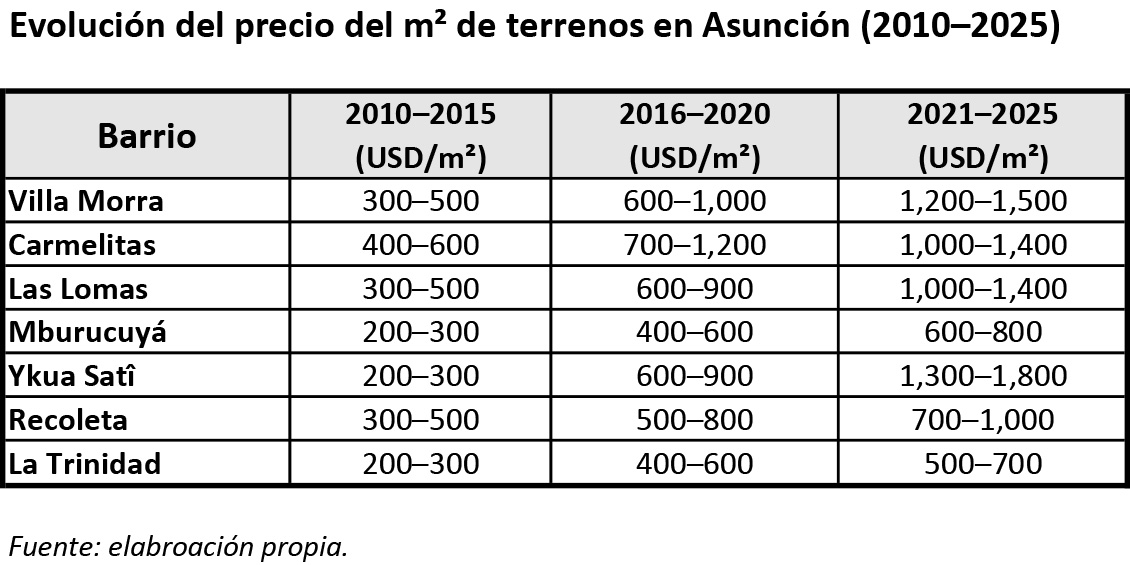

La evolución del precio por metro cuadrado m2 en Asunción:

Tras la crisis argentina y las restricciones financieras derivadas del conflicto con los fondos buitres, la inflación y devaluación, muchos ahorristas e inversores buscaron refugio en el mercado paraguayo, especialmente en el inmobiliario, considerado estable y con baja fiscalidad. Este flujo de capital especulativo provocó una “burbuja inmobiliaria”, donde los precios subieron más por expectativas de rentabilidad que por necesidad habitacional.

En consecuencia, la mayoría de desarrollos recientes están orientados a compradores extranjeros con mayor poder adquisitivo, no a la demanda paraguaya, por lo menos como comprador de primera etapa. Aunque los ingresos locales crecieron en los últimos años, lo hicieron a un ritmo muy inferior al encarecimiento del suelo urbano, especialmente en los barrios más cotizados de Asunción.

La importancia de la vivienda pública integrada en el tejido urbano.

La vivienda pública integrada al tejido urbano actúa como un mecanismo de corrección estructural del mercado inmobiliario, funcionando como contrapeso frente a la especulación y la financiarización del suelo. Experiencias como las de Viena, Zúrich o Copenhague muestran que políticas sostenidas de vivienda pública en áreas centrales pueden contener el incremento de precios, mantener la mezcla social y evitar la segregación urbana. En el caso de Viena, donde alrededor del 40% de la población habita en viviendas públicas o cooperativas, la combinación de regulación del suelo, subsidios directos y planificación integral ha logrado estabilizar los precios del mercado y preservar zonas degradadas e inseguras.

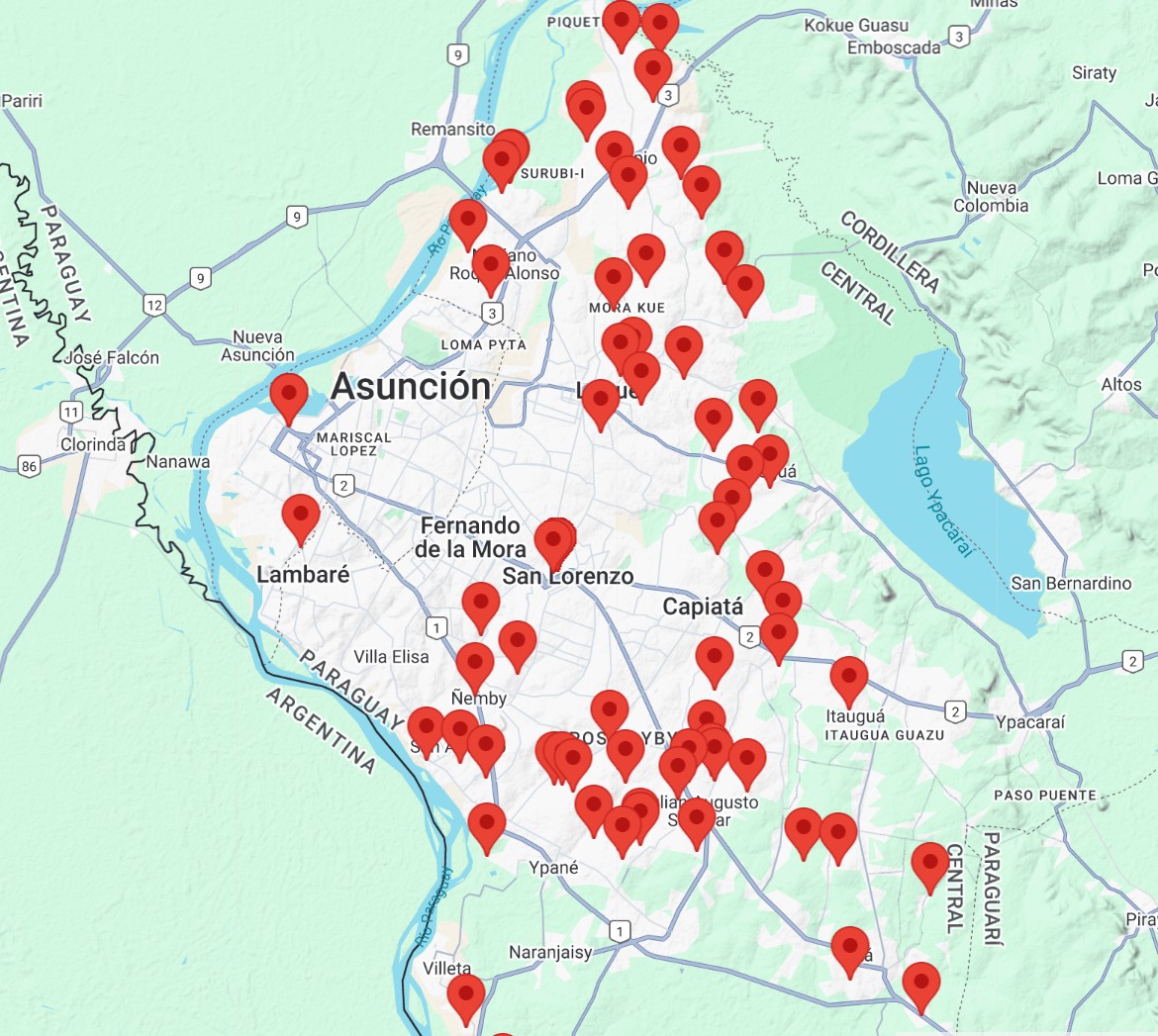

Durante décadas, la política habitacional en Paraguay ha apostado por grandes asentamientos periféricos, levantados en tierras baratas y sin conexión con el tejido urbano consolidado. El resultado son barrios aislados, sin transporte público eficiente, sin servicios básicos adecuados, y con escasas oportunidades económicas en su entorno.

Ubicación de vivienda pública en Asunción y AMA extraído de https://mapa.muvh.gov.py

El Centro Histórico de Asunción (CHA) ha sufrido un profundo abandono durante décadas. La causa principal de este declive no fue la carga impositiva, sino más bien la falta de infraestructura urbana esencial, la carencia de transporte público digno, escasez de viviendas asequibles y la ausencia de espacios públicos bien iluminados y mantenidos que generen seguridad y arraigo.

Aunque ya en 2023 se había aprobado una medida de exoneración de impuestos a los patrimonios arquitectónicos, esta no logró revertir la situación. Este año 2025, la Junta Municipal de Asunción tomó una decisión más drástica para estimular la repoblación, aprobó una reducción de hasta el 52% en el impuesto inmobiliario del Centro Histórico, una medida que entrará en vigor a partir de 2026, pero si no se acompaña de inversión, fiscalizaciones y vivienda pública no dará resultado.

Existe una propuesta llamada «Ko’ape» Informe Técnico Koape que busca la redensificación y revitalización de áreas consolidadas en Asunción y el Área Metropolitana, como polos de vivienda asequible, aprovechando su infraestructura, equipamientos y servicios. La iniciativa plantea comenzar en el Centro Histórico de Asunción mediante un proyecto piloto en el Edificio Excélsior. Dicho edificio fue dado de baja del inventario patrimonial del Ministerio de Educación y Ciencias para la venta en subasta pública (Decreto N.º 4213/2025).

El proyecto piloto en el Edificio Excélsior, en el Centro Histórico, podría marcar el inicio de una nueva manera de pensar la vivienda asequible en Paraguay.

La crisis habitacional, entonces, no solo expresa una desigualdad económica, sino una crisis de reproducción social. El capitalismo urbano contemporáneo, al subordinar el derecho a la vivienda a la lógica de la rentabilidad financiera, erosiona las bases demográficas que lo sostienen. En ese sentido, el declive natal no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa de un modelo urbano que excluye, precariza y encarece el habitar.

Frente a ello, la recuperación del derecho a la vivienda mediante políticas públicas integradas, vivienda social en áreas centrales, cooperativas y una regulación fiscal progresiva del suelo no debería considerarse solo una cuestión de justicia social, sino una condición esencial para garantizar la sostenibilidad demográfica y cultural de las ciudades del siglo XXI.

Referencias:

Aalbers, M. B. (2020). Financial geography, A banker’s guide to the crisis. Routledge.

Brown, W. (2015). Undoing the Demos, Neoliberalism’s Stealth Revolution. MIT Press.

Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.

Brauner-Otto, S. R. (2021). Housing and fertility: a macro-level, multi-country investigation, 1993-2017. Housing Studies, 38(4), 569–596.

OECD. (2023). Housing and demography, Linking affordability and fertility trends. OECD Publishing.

Rolnik, R. (2019). Urban warfare, Housing under the empire of finance. Verso.

Sennett, R. (2018). Building and dwelling, Ethics for the city. Farrar, Straus and Giroux.

Granada, A. (2025, octubre). Desigualdad o inequidad en los barrios de Asunción [Presentación en seminario]. Seminario Internacional SIPROURLAT, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), Universidad Nacional de Asunción.

Arq. Nicolás Morales Saravia

Arquitecto y Docente FADA UNA

Magister en E.S.U.

Consultor en Construcción SOSTENIBLE (PYGBC)

Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (FUSAL)

Especializado en PATOLOGÍAS AR

Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.

@bioconsarquitectos

POST RELACIONADOS

-

Hacia un código de construcción paraguayo

Hacia un código de construcción paraguayo

-

Organizaciones ciudadanas lanzan ciclo de encuentros por el Derecho a la Ciudad en Asunción Metropolitana

Organizaciones ciudadanas lanzan ciclo de encuentros por el Derecho a la Ciudad en Asunción Metropolitana

-

Hoy comienza Siprourlat 2025: reflexiones regionales sobre las (in)justicias y (des)igualdades urbanas en América Latina

Hoy comienza Siprourlat 2025: reflexiones regionales sobre las (in)justicias y (des)igualdades urbanas en América Latina

-

¿Qué implica que las Costaneras de Asunción pasen al dominio del MOPC?

¿Qué implica que las Costaneras de Asunción pasen al dominio del MOPC?