¿Transformación urbana de Asunción… para quién?

Asunción en la era de la metápolis

En los últimos años, se ha instalado en medios y discursos de mercado una narrativa que presenta a Asunción como una ciudad en plena transformación. Titulares como “más de 1.000 edificios cambiaron el rostro de la ciudad” refuerzan la percepción de un boom inmobiliario sin precedentes. A simple vista, la afirmación parece sostenerse, nuevas torres, barrios autodenominados “revitalizados”, y zonas residenciales antes de baja altura, hoy delinean un skyline en ascenso.

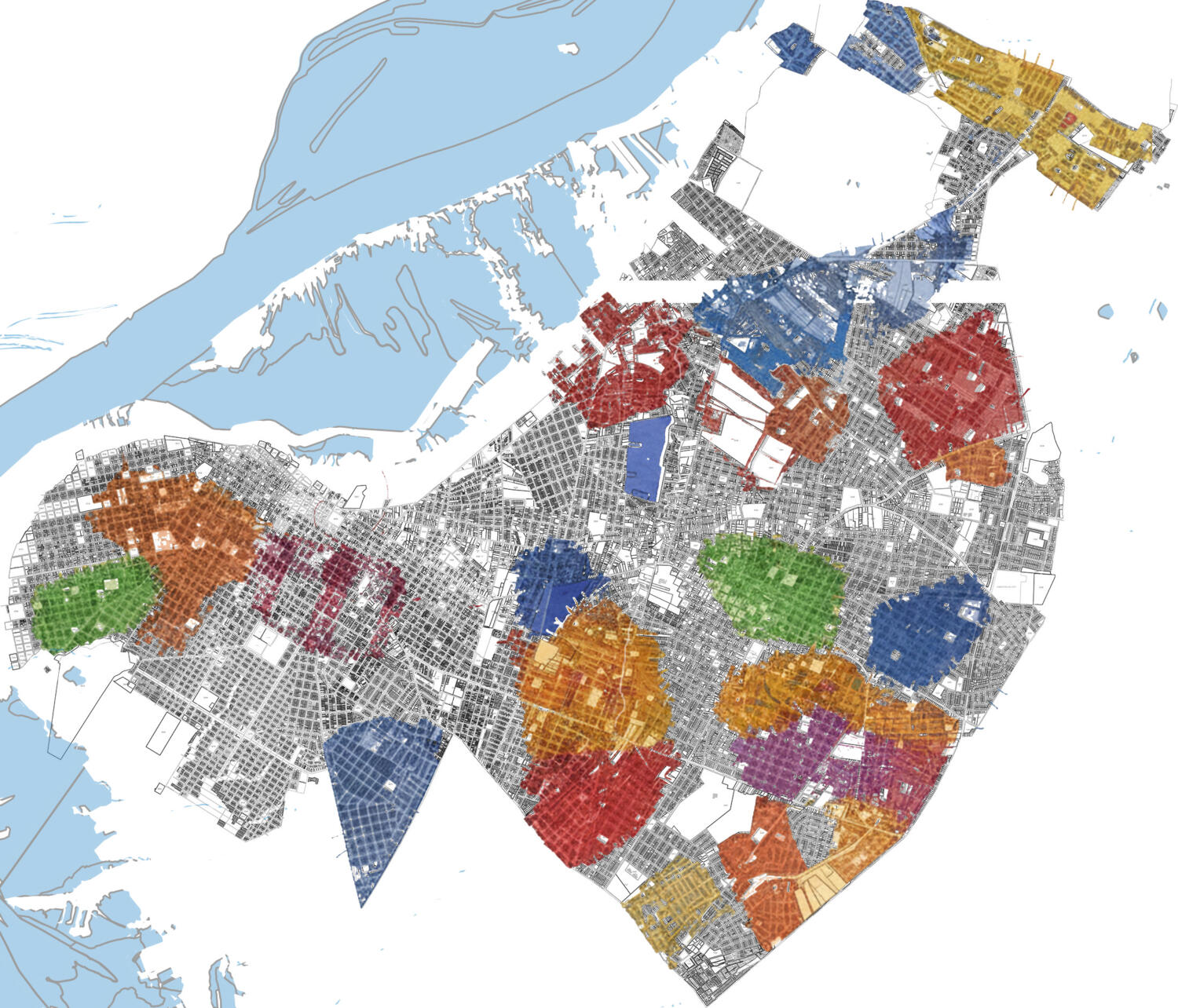

Sin embargo, tras más de dos décadas caminando esta ciudad, lo que percibo no es una transformación estructural y generalizada, sino un cambio focalizado, fragmentario, concentrado en enclaves de alta renta. Este proceso parece estar desconectado del resto del tejido urbano, sostenido por una lógica de mercado que, en ausencia de regulación o visión pública, no garantiza una mejora equitativa de la vida urbana. Salvo excepciones puntuales como la construcción de la Costanera Norte y el inicio de la Costanera Sur, que sí modificaron la relación de la ciudad con su borde fluvial, lo que domina es una transformación escenográfica, sin impacto sistémico ni vocación integradora.

Es cierto que todas las ciudades crecen por partes, que los cambios son por definición desiguales, y que la inversión privada responde a criterios de rentabilidad, sin embargo, el problema no es la fragmentación en sí, sino el modo en que esta reproduce una estructura urbana desigual y desarticulada. La supuesta modernización de Asunción se concentra en barrios como Villa Morra, Carmelitas o Recoleta, donde ya existía infraestructura, servicios y capital simbólico. Más allá de esos corredores, persisten los mismos problemas estructurales, transporte público precario, déficit habitacional, contaminación visual, veredas y calles deterioradas, colapso de servicios y ausencia de planificación territorial.

Vista del skyline, barrios Ykuá Sati, Manorá, Las lomas, Madame Lynch, Mbocayaty.

Vista aérea barrios Ykua Sati, Manorá, Las lomas y Villa Morra primer plano.

Vista aérea skyline, barrios Santa María, Herrera, San Cristobal, Villa Morra.

Costanera Norte, Cañadón Chaqueño y Puente Héroes del Chaco

Esta situación obliga a revisar qué entendemos realmente por “cambio urbano”. ¿Es suficiente con construir más edificios, más metros cuadrados, más torres? ¿O deberíamos hablar de transformación urbana cuando se traducen en mejoras sistémicas, territoriales, funcionales y sociales, que amplían derechos y condiciones de vida?

¿Transformación urbana o transformación inmobiliaria?

El arquitecto y urbanista Alfonso Álvarez Mora nos ofrece una clave útil para abordar esta cuestión. A primera vista, muchas ciudades a lo largo de la historia comparten formas similares, cuadrículas ortogonales, avenidas y bloques densos. Desde la Mesopotamia hasta las ciudades modernas, pareciera haber una continuidad formal; sin embargo, si sólo analizamos los resultados físicos, corremos el riesgo de confundir lo estructural con lo superficial.

Lo que realmente distingue a una ciudad no es su forma visible, sino las condiciones bajo las cuales fue producida, cada cuadrícula, cada trama, cada torre encarna un momento social, un régimen económico, una estructura de poder. La ciudad, en este sentido, no es sólo un dibujo en el plano, es un producto social, históricamente situado, cargado de decisiones políticas, disputas simbólicas y conflictos territoriales.

Cuando observamos la expansión reciente de Asunción bajo esta lupa, la sospecha se confirma, lo que ha cambiado no es la ciudad, sino su escenografía. Las nuevas formas, más altura, más vidrio, más amenities, no implican nuevos derechos, ni nuevos modos de habitar, al contrario, refuerzan un modelo excluyente y fragmentado.

De la ciudad a la metápolis, según García Vázquez.

A esta perspectiva puede sumarse la propuesta del urbanista Carlos García Vázquez, quien complementa este enfoque al ofrecer una lectura evolutiva de las formas urbanas recientes. García Vázquez propone una secuencia interpretativa de las formas urbanas recientes, según su esquema, transitamos desde la ciudad clásica (compacta, densa, formalmente definida), hacia la metrópolis (expansiva, articulada por funciones), luego la megalópolis (conurbada, extendida), hasta llegar a la metápolis: una forma urbana difusa, fragmentada, gobernada más por flujos globales que por continuidad física. Estas categorías, aunque pensadas desde contextos europeos, ofrecen herramientas útiles para leer fenómenos locales con perspectiva crítica.

Durante la era industrial, urbanistas como Wagner, Soria y Hénard impulsaron modelos que consolidaron la metrópolis como forma dominante de la ciudad moderna: densa, articulada por funciones, y sostenida en redes de transporte. Más tarde, entre 1939 y 1979, con el auge del Estado de Bienestar, emergió la megalópolis, expresión territorial de políticas sociales que promovían planificación regional, integración urbana y espacio público. Fue el tiempo de Keeble, Van Eyck y de la segunda generación de la Carta de Atenas, que insistía en habitar con dignidad y conectar territorio con ciudadanía.

A partir de fines de los años 70, con la crisis del petróleo y la expansión del neoliberalismo, esta lógica comenzó a disolverse. La metápolis como define García Vázquez, aparece entre 1979 y 2007 como una forma urbana irregular, gobernada por dinámicas de mercado, donde territorios compiten por capital simbólico y financiero. Es una ciudad sin centro ni periferia clara, donde conviven zonas agrícolas, parques, suburbios y clústers de innovación, conectados por redes digitales, branding territorial y flujos de inversión global. En lugar de planificar, se gestiona la imagen.

El caso de Asunción muestra síntomas de esta transformación posmoderna, pero sin contar con la infraestructura ni la institucionalidad que la sostenga. Más que una metápolis consolidada, lo que emerge es una versión dislocada y precaria: torres sin ciudad, flujos sin redes, crecimiento sin planeamiento. No se trata de un modelo importado de manera consciente, sino de una adopción fragmentaria de sus efectos más visibles, el boom inmobiliario, sin sus articulaciones estructurales.

¿Cómo se reconoce un cambio urbano real?

Para diferenciar una transformación urbana significativa de una mera operación inmobiliaria, es necesario contar con criterios que permitan evaluar su alcance real. Tomando como base aportes de autores como García Vázquez, Raquel Rolnik y Saskia Sassen, propongo cinco dimensiones orientativas para pensar cuándo un proceso urbano implica cambio estructural, y cuándo sólo reproduce o refuerza dinámicas especulativas.

- Redistribución del acceso al espacio urbano:

¿Las inversiones mejoran el acceso a la ciudad para sectores diversos, o simplemente elevan los precios y expulsan población? - Conectividad y movilidad:

¿Se integran redes de transporte público y movilidad activa, o se prioriza el automóvil y la desconexión con el entorno? - Equidad territorial:

¿Los beneficios del desarrollo alcanzan zonas históricamente relegadas, o se concentran en los mismos enclaves de siempre? - Participación ciudadana en la planificación:

¿Hay diálogo abierto con comunidades, o la ciudad se entrega a la lógica del mercado sin contrapesos? - Mejora integral del entorno urbano:

¿Se crean nuevas centralidades vivas, accesibles y mixtas, o se multiplican productos cerrados, verticales y exclusivos?

Cuando estos indicadores están ausentes, el cambio urbano pierde fuerza transformadora y se reduce a una lógica de valorización del suelo; en esos casos, lo que se proyecta no es ciudad, sino mercancía.

Ciudades que cambiaron, lecciones desde afuera.

Existen ejemplos en América Latina que muestran que otra transformación urbana es posible, cuando hay voluntad política, planificación sostenida y participación ciudadana.

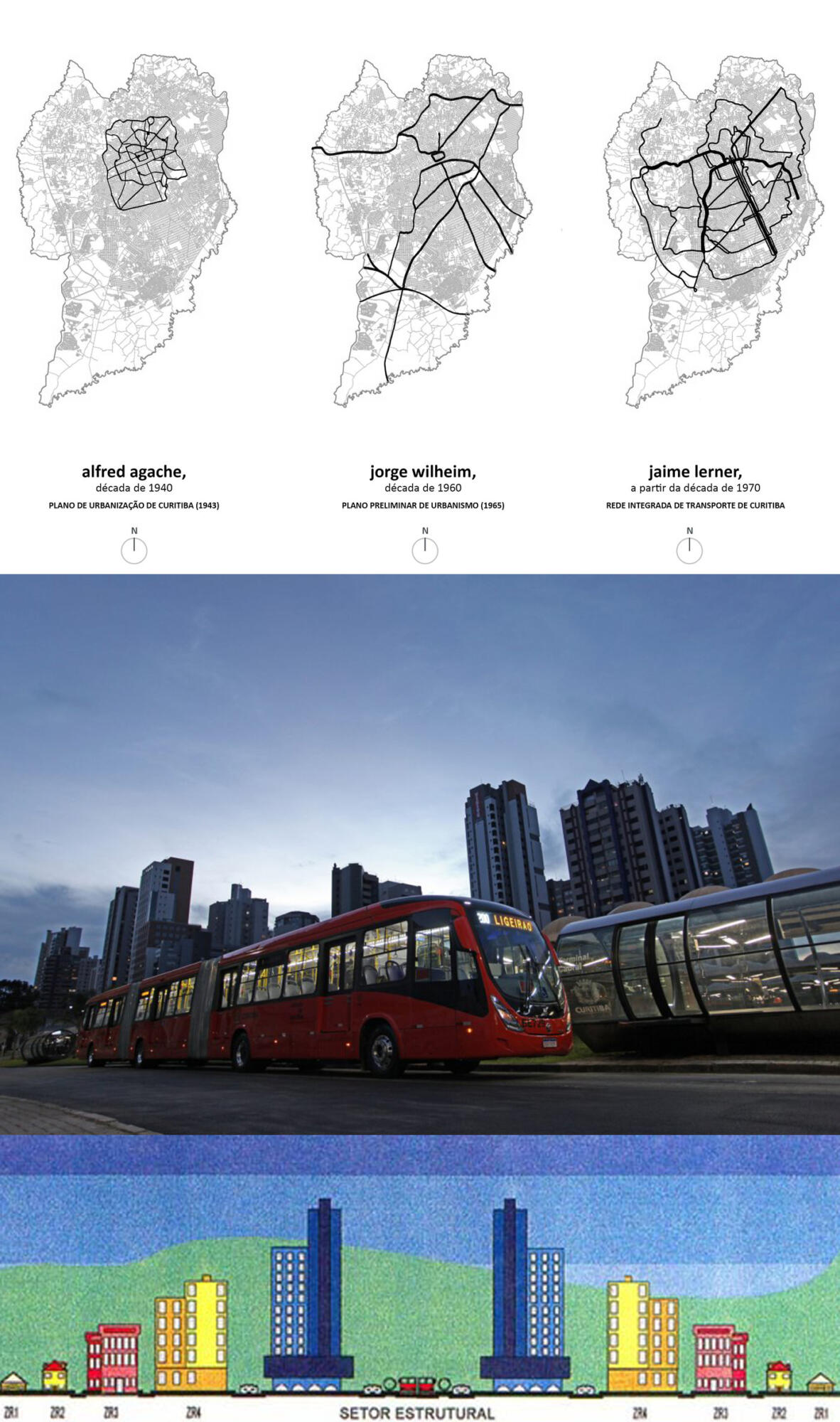

Medellín, entre 2000 y 2015, impulsó una estrategia integral que combinó transporte público (como el Metrocable), espacio público, equipamientos culturales y procesos participativos en territorios históricamente marginados. Rosario, desde los años 90, reconvirtió su frente fluvial con énfasis en el espacio público, fortaleció el sistema de transporte urbano, y promovió intervenciones barriales con participación activa de vecinos. Curitiba, desde décadas antes, estructuró su crecimiento metropolitano en torno al transporte eficiente, la red de espacios verdes y la integración de usos mixtos.

Tranformación de Curitiba con Planificación, de crecimiento en altura, de movilidad, de tejido urbano controlado.

Medellín transformación urbana planificada en, transporte, patrimonio, espacios públicos y morfología.

Aunque no exentos de tensiones o contradicciones, estos casos muestran que el cambio urbano estructural es posible cuando se entiende la ciudad como sistema, no como mercancía; cuando se piensa el territorio como derecho, no como soporte especulativo.

Asunción, en cambio, muestra un patrón inverso, concentración de capital en pocas zonas, abandono de la planificación territorial, colapso del transporte público, y un paisaje urbano cada vez más degradado. Los Bañados siguen sin saneamiento, el centro histórico se vacía, las periferias crecen sin infraestructura ni servicios. Todo lo que está por fuera del mercado queda por fuera de la ciudad.

Asunción, más que transformarse, parece atrapada en una versión superficial del modelo metápolis, una ciudad fragmentada, desconectada, donde el branding inmobiliario reemplaza a la planificación y el acceso al espacio urbano se convierte en un privilegio. Los inversores inmobiliarios no son enemigos de la ciudad, al contrario, son actores fundamentales en su mejora, pero su aporte solo genera transformación real cuando se equilibra con políticas públicas sólidas, planificación estratégica y una visión de equidad territorial. Sin ese contrapeso, el riesgo es construir más sin transformar nada.

Arq. Nicolás Morales Saravia

Arquitecto y Docente FADA UNA

Magister en E.S.U.

Consultor en Construcciones Sostenibles PYGBC

Diplomado en Urbanismo y Medio Ambiente (USAL)

Dimplomado en Patologías por Arquimétodo.

Miembro del Colegio de Arquitectos del Paraguay.

@bioconsarquitectos